大阪府豊中市でアートマネジメント講座を受講して

みなさんこんにちは。 事務局長の坂根ここのです。

福知山芸術文化振興会では、公演やワークショップに研修として参加し、そこで得た知識や経験を福知山での文化活動に活用する仕組みを設けています。

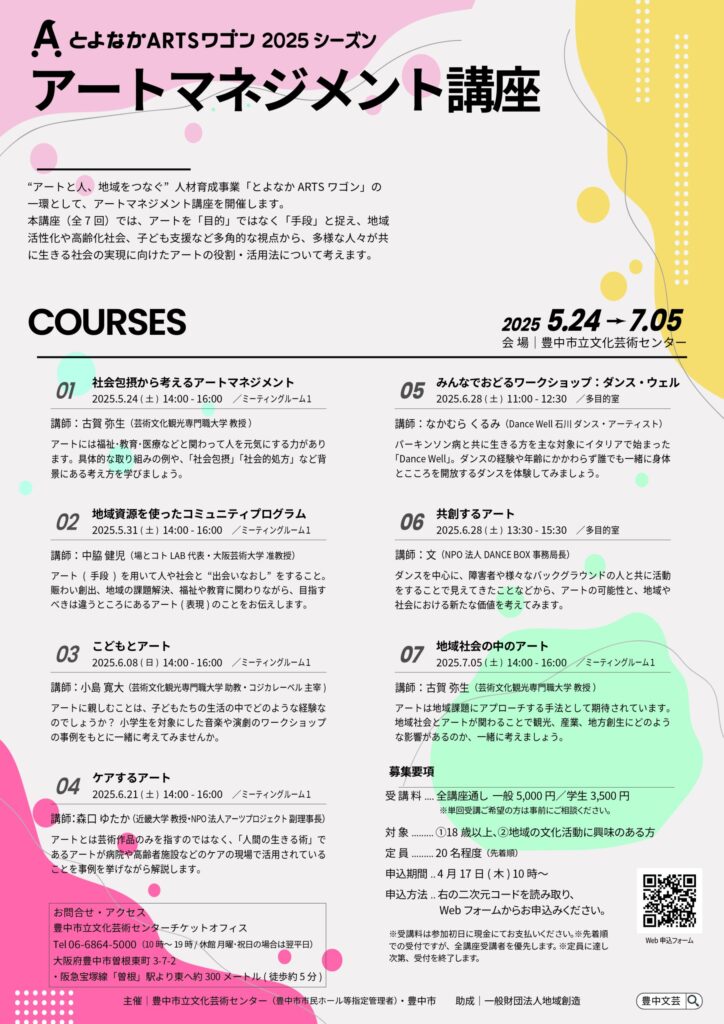

今回は、5月24日(土)から7月5日(土)にかけて行われた、豊中市アートマネジメント講座に参加してきました。

7つの講座のうち、私は下記の3つの講座を受講しました。

01.社会包摂から考えるアートマネジメント

03.こどもとアート

07.地域社会の中のアート

第1回 5月24日(土)「社会包摂とアート」

兵庫県豊岡市にある観光専門職大学・古賀弥生先生の講義でした。

アートマネジメントとは「創り手」「受け手」「支え手」をつなぐ機能であり、その役割を担うのがアートマネージャーだと説明を受けました。

福祉・教育・医療の現場でアートが人を元気にするために必要なこと、そして事例も多く紹介してくださいました。

アートは、直接的に学力を上げたり病気を治したりはできません。

しかし、生きる力を育むことで学力や健康の基礎を支える―というお話に、とても共感しました。

さらに「社会的処方」や「社会包摂」という言葉についても学び、アートが地域とのつながりの中で大きな力を発揮していることを具体的な事例とともに知ることができました。

第3回 6月8日(日)「こどもとアート」

観光専門職大学の小島寛大先生の講義でした。

こどもたちがアートに触れる現場の動画を多く見せていただき、成長の過程でアートが身近にあることの大切さを学びました。

また、近年注目されている「小規模特認校」での実践例も紹介されました。

小規模特任校とは

少人数教育の良さを生かした特色ある教育を推進するため、一定の条件の下で校区外からの通学が認められる小規模な学校のこと

少人数のメリットを生かした芸術文化体験を通じて、こどもたちの絆が深まっていく姿が印象的でした。

継続的にダンスや演劇、音楽の専門家が授業に入り、一年を通して一つの作品をこどもたちと共に創り上げることで、主体性や自己肯定感が育まれているとのことでした。

第7回 7月5日(土)「地域社会の中のアート」

第1回目と同じ古賀先生による講義で、豊岡演劇祭などを例に「アートとまちづくり」の関係を学びました。

ホスピタルアート、演劇コミュニケーション教育、高齢者施設での活動など、アートが教育や福祉と結びつき、地域を活性化させる事例が紹介されました。

地域にアートを取り入れることで、新しい挑戦を生み出す雰囲気が生まれたり、自分たちの土地に誇りを持てるようになったりした、というお話が特に印象に残りました。

受講生との出会い

この講座は一方的に学ぶだけでなく、受講生同士や講師の先生との出会いの場でもありました。

芸術関係者だけでなく、こども食堂の運営者や文化芸術とつながりたいと考える企業の若手社員など、多様な分野の方々が参加されており、アートと地域、アートとこども、アートと福祉といったテーマで対話できたことは、とても貴重な機会になりました。

今後に向けて

これまで保育や療育の分野を中心に学び、実践を重ねてきた私にとって、「福祉」や「こどもとアート」のテーマは特に共感する部分が多くありました。

一方で、アートマネジメントを学び始めてまだ日が浅く、知らないこともたくさんあると実感しました。

今回、「社会包摂」や「社会的処方」といった現代社会に必要なキーワードとともに、文化芸術と地域・福祉をどう結びつけるかを学ぶことができました。

自分自身にある福祉的な視点とあわせて、地元に文化芸術を広めていくヒントを得られたように思います。

過去の私は「文化芸術は必要」と漠然と考えていました。

けれど今は「なぜ地域にアートが必要なのか」「なぜこどもたちに文化芸術を届けるのか」を根拠を持って語れるようになりたいと思っています。

今回の学びを日々の活動に活かしながら、さらにアートマネジメントについて学びを深めていきたいです。