「関西フィル 第11回親子定期演奏会 夏休み自由研究はこれで、決まり‼ 音楽でたどる万国博覧会2」を鑑賞して

みなさんこんにちは。 事務局長の坂根ここのです。

福知山芸術文化振興会では、公演やワークショップに研修として参加し、そこで得た知識や経験を福知山での文化活動に活用する仕組みを設けています。

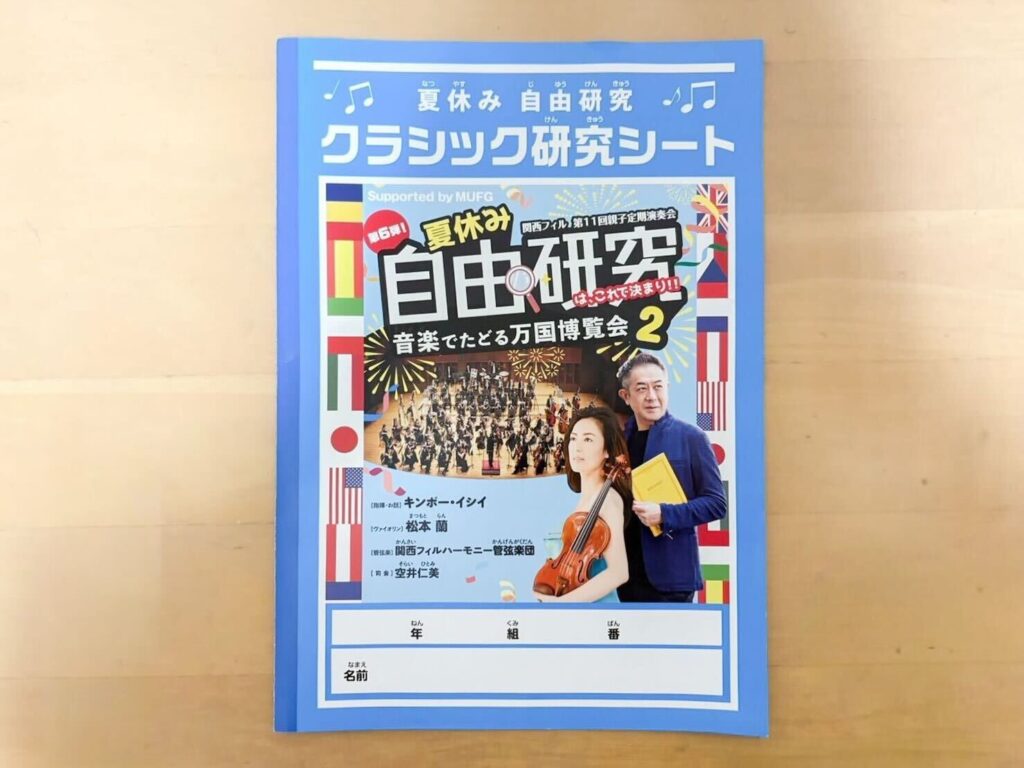

今回は、8月5日(火)、大阪のザ・シンフォニーホールで行われた「関西フィル第11回親子定期演奏会 夏休み自由研究はこれで決まり!!音楽でたどる万国博覧会2」を鑑賞してきました。

夏休み中のこどもたちのために企画されたこの演奏会には、多くの親子連れが来場。

こども向けならではの工夫が随所にあり、初めてクラシックを聴く方でも楽しめる内容となっていました。

工夫その1 親しみやすい司会

司会の空井仁美さんは、開演10分前から登場し、こどもたちに「夏休みに何をした?」と声をかけたり、配布された「クラシック研究シート」への名前記入を案内したりしていました。

特に印象的だったのは、鑑賞マナーの伝え方です。

「なぜ携帯電話の音が鳴ると困るのかな?」と問いかけたり、「おうちの人の携帯も一緒に確認してみよう!」と促したり。

拍手のタイミングも「指揮者が手を下ろした時」と説明するなど、こどもにもわかりやすい工夫がありました。

さらに1曲目の前には、「マエストロ」「コンサートミストレス」「チューニング」といったコンサート用語についても紹介があり、ステージにいる人たちや楽器を興味津々に見つめるこどもたちでした。

工夫その2 マエストロとの掛け合い

曲紹介は、空井さんと指揮者キンボー・イシイさんの掛け合い形式。

ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」では、有名なフレーズを紹介しながら「小さなモチーフから大きな曲を作るのは、まるで小さなレゴブロックで大作を作るよう」と表現。

さらに、燕尾服姿で指揮をするイシイさんの姿に、こどもたちは釘付けになっていました。

工夫その3 クラシック研究シート

配布された研究シートには作曲家の顔やメモ欄があり、演奏前に空井さんが作曲家名を伝えると、こどもたちが自分で書き込む仕組みになっていました。

友だちと協力して名前を埋めたり、感じたことをメモする姿が微笑ましく、夏休みの自由研究にもぴったりの工夫だと感じました。

また、本来10分以上かかる曲も短くアレンジされており、こどもが集中して聴ける工夫もされていました。

まとめ

会場に行くまでは、こども向けのコンサートだと思っていましたが、大人だけで来ている方も多く、世代を超えて楽しめる場になっていました。マナーの伝え方やわかりやすいトークのおかげで、大人もこどもも一緒に学べるコンサートになっていたと思います。

また、こどもが一生懸命にメモを取る姿を、大人が温かく見守る光景からも、「親子だけのため」ではなく、誰もが参加できるコンサートの意義を感じました。

福知山芸術文化振興会の活動の中でも、小学生に音楽を届ける機会があります。

その際にも、鑑賞マナーやクラシックの楽しみ方をわかりやすく伝えることの大切さを改めて学びました。

子どもたちが楽しみながら豊かな音楽に触れられる場を、福知山でもさらに広げていきたい――そんな思いを新たにしたコンサートでした。